|

|

| J Rhinol > Volume 27(2); 2020 |

|

Abstract

Acute isolated sphenoid sinusitis is a rare disease, and accounts for less than 3% of all sinusitis, especially in young children. Delayed diagnosis or misdiagnosis can occur frequently due to atypical clinical presentations. This can lead to serious complications because of the involvement of anatomically related intracranial structures. Therefore, nasal endoscopy, computed tomography (CT), and magnetic resonance imaging (MRI) are important diagnostic tools to confirm the diagnosis. We report two cases of a previously healthy 6-year-old girl and a 13-year-old boy, whose chief complaints were uncontrolled headache and high fever over 38°C. Physical examination and initial laboratory test results of blood, urine, and cerebrospinal fluid were normal. The diagnosis was made after a brain MRI revealed isolated sphenoid sinusitis. The girl was treated with third generation cephalosporins intravenously. The boy, however, had to undergo an emergent endoscopic sinus surgery as his headache and eyeball-pain symptoms did not resolve by medical treatment alone. Both cases had good outcomes, without neurological sequelae.

접형동 질환 중에서도 급성 고립성 접형동염(acute isolated sphenoid sinusitis)은 아주 드문 질환이다[1-4]. 일반적인 급성 부비동염의 경우에는 콧물, 후비루, 안면 압통이나 후각 감퇴 등의 비강 증상을 호소하지만, 접형동에만 국한되어 발생할 경우 대개 무증상이거나 두통이나 발열 등 비정형적인 경우가 많다[1-4]. 병력과 증상만으로 진단하는 것이 어려워서 많은 경우 진단이 지연되거나 오진될 수 있다. 접형동은 두개골 내 구조물와 근접한 해부학적 관계로 인해 심각한 두개 내 합병증을 유발할 수 있기 때문에 신속한 진단 및 항생제 치료가 필수적이고 필요시 응급 수술을 고려할 수 있다[3,5]. 특히 소아에서 발생한 급성 고립성 접형동염에 대해서는 국내 이비인후과 학술지에 아직 보고된 바가 없다. 최근 저자들은 소아에서 발생한 접형동 내에 국한되어 있는 부비동염을 진단하고 성공적으로 치료한 두 증례를 경험하였기에 문헌고찰과 함께 보고하고자 한다.

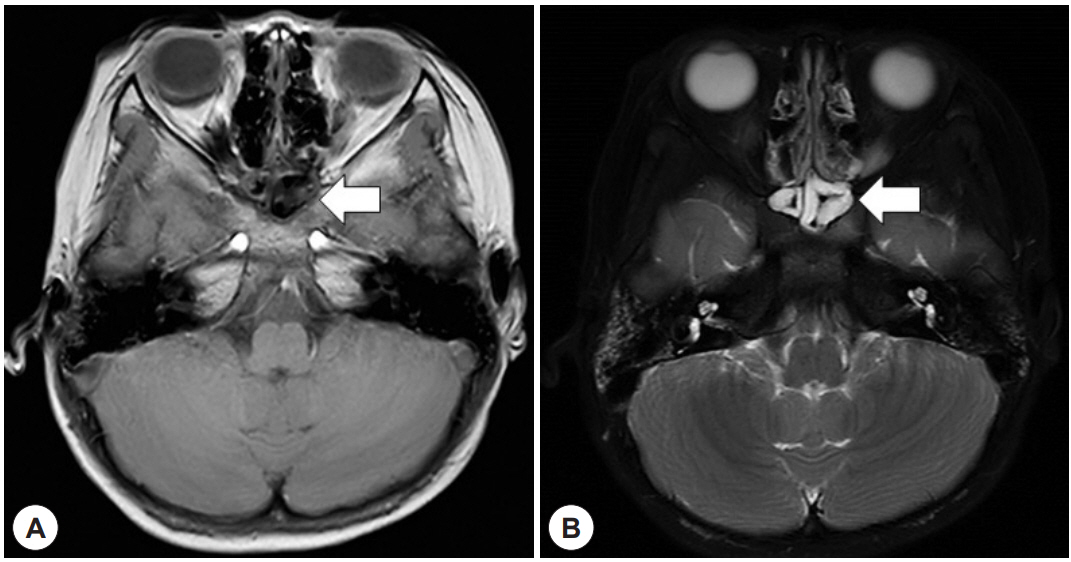

6세 여자 환아로 3일전부터 시작된 두통을 동반한 고열(39°C)을 주소로 본원 응급실 통해 내원하여 소아청소년과에 입원하였다. 두통은 양측 전두부와 측두부에 지속적인 압박하는 양상으로 진통제로도 호전이 없고 잠을 못 이룰 정도로 심각하였다. 내원 당시 구토를 동반한 뒷목이 뻣뻣한 증상이 있었다. 그 외 콧물, 후비루, 코막힘이나 기침 증상은 호소하지 않았다. 과거력상 인근 이비인후과에서 경구 항생제(amoxicillin/potassium clavulanate) 및 경구 진통제(acetaminophen)를 3일간 복용하였고 가족력상 특이 사항은 없었다. 일반혈액검사에서 백혈구 5,360/mm3 (중성구 69.6%, 림프구 23.9%), C-반응성 단백질 0.2 mg/L으로 정상 소견이었다. 뇌척수액 검사에서도 정상 소견이었다. 뇌 자기공명 영상촬영에서 T1 강조영상에서 저강도 신호(Fig. 1A), T2 강조영상에서 고강도 신호(Fig. 1B)를 보이는 점막 비후가 양측 접형동에서만 우연히 관찰되었고, 그 외 다른 부비동이나 두개 내 이상 소견은 없었다. 급성 고립성 접형동염 진단 하에 이비인후과 의뢰되었고 이학적 검진이나 비내시경 검사상 이상 소견 관찰되지 않았다. 6일간 정맥 항생제(cefotaxime)를 투여 후 두통, 발열 및 경부 강직 증상이 호전되었다. 퇴원 후 경구 항생제(cefuroxime)를 7일간 복용하였으며, 2개월째까지 재발 없이 추적 관찰 하였고 연고지 관계로 이후 추적 검사가 이루어지지 않았다.

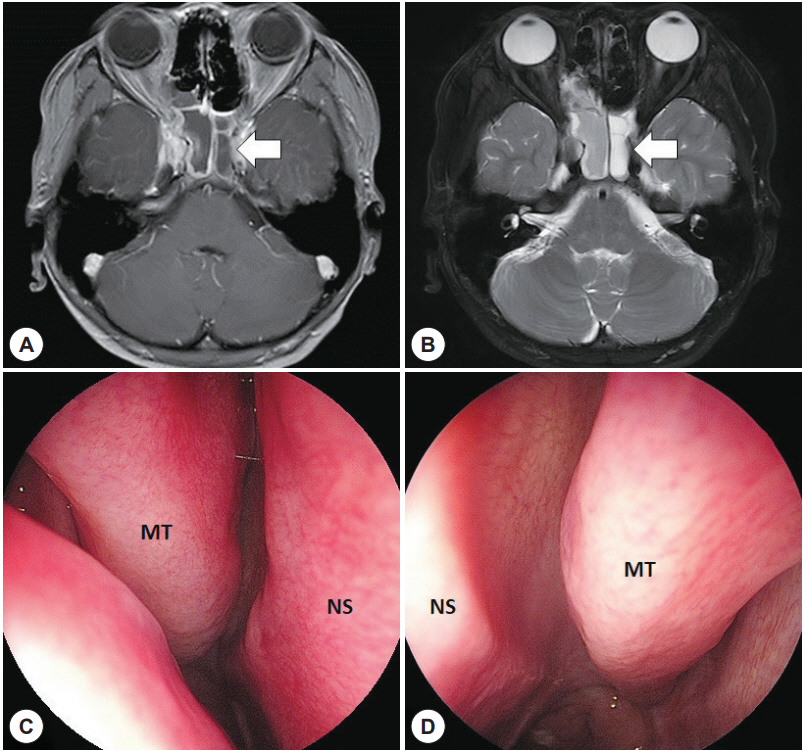

13세 남자 환아로 6일전부터 갑자기 시작된 하루 종일 머리 전체에 걸친 둔하게 지속적으로 누르는 두통을 주소로 응급실 통해 내원하여 소아청소년과에 입원하였다. 과거력 상 내원 2주전 워터파크를 다녀온 적이 있고, 내원 3일 전부터 열감이 시작되어 인근 소아청소년과에서 비스테로이드성 소염제를 복용하였다. 전신 소견상 발열(38.4°C) 이외에 콧물, 후비루, 코막힘이나 후각 이상 등의 증상은 호소하지 않았다. 가족력상 특이 사항은 없었다. 일반혈액검사에서 백혈구 4,910/mm3(중성구 50.1%, 림프구 44.0%), C-반응성 단백질 2.8 mg/L으로 정상 소견이었다. 뇌척수액 검사에서도 정상 소견이었다. 뇌 자기공명영상촬영에서 양측 접형동을 가득 채운 T1 강조영상에서 저강도 신호(Fig. 2A)를 보이고 T2 강조영상에서 고강도 신호(Fig. 2B)를 보이는 연조직 음영 병변이 우연히 관찰되었다. 우측 후사골동으로 접형동 병변과 연관된 일부 연조직 음영이 관찰되고 그 외 다른 부비동이나 두개내 이상 소견은 없었다. 이에 이비인후과 의뢰되었고 이학적 검진이나 비내시경 검사상 이상 소견 관찰되지 않았다(Fig. 2C, D). 2일간 정맥 항생제(cefotaxime) 투여에도 조절되지 않는 극심한 두통과 발열을 호소하였고, 입원 중 시작된 우측 안구 통증으로 수술적 치료를 계획하였다. 수술 전 시행한 부비동 전산화단층촬영에서도 양측 접형동에 연조직 음영(Fig. 3A)이 관찰되었다. 전신마취 하에 경사골동 접근법으로 양측 내시경하 접형동 개방술을 시행하였다. 양측 접형동을 개방하자마자 농성 분비물이 나왔고 생리식염수 세척을 수차례 반복하였다. 양측 접형동 내 점막은 전반적인 부종이 관찰되었고 양측 접형동을 충분히 개방한 후 수술을 종료하였다. 양측 접형동에서 채취된 농에 대한 세균배양검 사에서 동정되는 균은 없었다. 수술 직후 두통과 발열, 안구 통증은 호전되었다. 술 후 2주간 경구 항생제(cefuroxime)를 복용하였으며, 술 후 2주째 시행한 부비동 전산화단층찰영에서 양측 접형동에 관찰되었던 연조직 음영이 모두 해결된 것을 확인할 수 있었다(Fig. 3B). 술 후 6개월째 비내시경 검사상 비내 접형동 절개 부위는 잘 유지(Fig. 3C, D)되고 특이 증상 없이 외래 추적 관찰 중이다.

접형동염은 보통 다른 비부비동의 병변과 연관되어 발생하고 접형동에만 국한된 부비동염은 전체 부비동염의 2.7~3.0%로 매우 드물게 발생한다[1-4]. 접형동은 거짓중층섬모상피(ciliated pseudostratified columnar epithelium)로 둘러 쌓여 있고 다른 부비동과 비교하여 점액 분비 세포가 적게 분포하고 있다[1]. 이는 다른 부비동보다 배액 문제의 발생 가능성이 적기 때문에 고립성 접형동염의 낮은 유병률과 관련이 있다. 태생기부터 부비동이 형성이 시작되는데 접형동은 발생 4~5개월부터 접형골 안에 작은 공동(conchal sinus)으로 있다가 출생 후 2차 함기화가 시작된다. 공동이 접형골과 융합되고 함기화에 따라 후측벽으로 확장되어 개인 간의 차이는 있으나 대개 12~14세에 이르러 성인의 구조 및 크기에 도달하는 것으로 알려져 있다[6,7]. 접형동의 연대기적 발달(chronological development) 특징 때문에 대부분의 고립성 접형동염은 청소년기에 진단되는 경우가 많고 소아의 경우에는 더욱 희귀하게 발견된다[3,8]. 하지만 증례 1의 환아는 6세였다. 기존에 알려진 시기보다 빠르게 부비동 전산화단층찰영에서는 2세에서도 접형동을 관찰할 수 있다는 보고가 있다[6]. 또한 자기공명영상촬영의 축상면에서는 3세부터, 시상면에서는 6세부터 접형동을 관찰할 수 있다는 보고가 있다[7]. 이러한 이유로 본 증례들처럼 청소년기보다 어린 나이의 소아에서도 급성 고립성 접형동염이 드물게 발병할 수 있다.

급성 고립성 접형동염의 발병 원인은 정확하게 알려진 바 없으나 국외 증례 보고에 따르면 수영이나 다이빙을 하여 코에 물이 강하게 들어간 과거력과 관련이 있다고 한다[1,3,9,10]. 증례 2의 경우 워터파크를 다녀온 과거력이 발병과 연관이 있을 수 있겠다. 접형동은 비교적 얇은 골벽으로 이루어져있고, 비강의 외측으로 확장하는 다른 부비동들과 다르게 유일하게 비낭의 후단에서 발생한다[11]. 1948년 Proetz가 제시한 바와 같이 13개의 중요 구조물들, 뇌경막(dura matter), 뇌하수체(pituitary gland), 시각신경관(optic canal), 해면정맥동(cavernous sinus), 내경동맥, 제 II, III, IV, V, VI 뇌신경, 접형구개신경절(sphenopalatine ganglion), 접형구개동맥 그리고 익돌관신경(pterygoid canal and nerve)과 접해 있다[12]. 이러한 두개내 정맥 시스템, 뇌신경 및 뇌막에 근접해 있기 때문에 접형동의 감염이 다른 신경계 질환으로 오인될 수 있다. 급성 접형동염과 관련된 합병증에는 안와 봉와직염 및 농양, 해면정맥동 혈전증, 뇌하수체 기능부전, 패혈증, 경막외 및 경막하 농양, 경동맥 혈전증, 뇌경색, 뇌하수체 농양, 실명 등이 있다[1,2,5,9,13]. 두개내 합병증이 동반된 소아 부비동염 환자의 약 80%에서 접형동염과 관련이 있다[14]. 증례 1의 경우 뒷목 뻣뻣한 증상을 호소하였는데 아마도 접형동 병변의 직접적인 뇌막 자극으로 인해 뇌척수액 변화 없이 뇌막염의 증상을 나타냈을 가능성이 있다.

급성 고립성 접형동염의 임상 증상은 비정형적이다. 비강 증상을 동반하는 다른 부비동염과 다르게 두통이 급성 접형동염의 가장 흔한 초기 증상이며 고립성 접형동 병변을 가진 환자 중 70~90%에서 나타난다[1-5,15]. 일반적으로 수면을 방해할 정도로 심각하고 지속적이며 일반적으로 진통제에 의해 완화되지 않는다. 접형동을 자극했을 때 정수리(vertex)에 통증을 유발하는 것을 확인하였으나, 임상적으로는 모든 두개 또는 안면 부위에 통증을 호소할 수 있다[4,5,9]. 보통 전두부를 포함하여 측두부, 안구, 후두부 통증으로 전파될 수 있고, 접형동의 감염이 해면정맥동으로 조기에 진행되었을 경우 드물게 광공포증(photophobia), 눈물 흘림의 증상, 삼차 신경의 분지인 안(ophthalmiac, V1), 상악(maxillary, V2) 및 하악(mandibular, V3) 신경 부위의 통증 또는 감각 이상이 나타나기도 한다[9,16].

급성 고립성 접형동염은 비정형적인 임상 증상 때문에 78%의 오진률을 보인다[2]. 두 증례처럼 두통이나 발열 등의 증상으로 뇌수막염이나 뇌신경계 감염 등을 의심하여 두개내 병변을 감별하고자 시행한 뇌 자기공명영상촬영에서 우연히 발견된다. 특히 소아에서는 급성 고립성 접형동염은 희귀성과 비정형적인 임상 증상으로 인해 간과되기 쉽고, 영상의학적 검사를 시행하지 않고 비내시경 검사을 포함한 이학적 검사나 증상만으로는 뇌수막염 등의 중추신경계 감염과 감별하기가 어렵다[16]. 일반단순촬영으로는 소아에서 접형동 발달이 충분하지 않고 접형동의 깊은 위치 때문에 발견하기 어렵다[6]. 전산화단층찰영은 부비동내 병변과 해부학적 구조를 잘 보여주고 진단에 필요하다. 접형동 내 점막 비후, 연조직 음영이 발견되고 접형동 외측벽의 침식(erosion) 또는 경화(sclerosis) 소견을 관찰할 수 있다[3,6,15]. 만약 접형동 병변의 해면 정맥동의 침범 등으로 신경학적 합병증이 의심될 경우 조영 증강 자기공명영상촬영을 시행해야 하며 필요 시 응급 수술이 필요할 수 있다[1-3,5,13].

급성 고립성 접형동염의 초기 치료는 광범위(broad spectrum) 항생제의 투여가 필요하다[1,5]. 급성 접형동염 환자에서 배양된 균주는 가장 일반적으로 그람 양성균이고 황색포도상구균이 가장 많고 다음으로 다양한 연쇄상구균이 검출된다[17]. 반면 만성인 경우에는 그람 음성균이나 혐기성균이 배양될 가능성이 높다. 면역 저하 환자에서는 진균성 감염도 고려해야 한다. 항생제는 주로 항포도상구균제(antistaphylococcal agent)인 3세대 세팔로스파린 제제를 선택하고 감염의 만성도에 따라 필요 시 메트로니다졸(metronidazole)을 고려할 수 있다. 만약 항생제 투여 중에도 증상이 24~48시간 이상 증상이 진행 또는 계속되거나 두개내 또는 안구 합병증이 의심되는 급성 고립성 접협동염의 경우, 즉각적인 외과적 배액이 필요하다[2,3,5,8,9,13,15]. 또한 접형동에 국한된 점액낭종(mucocele)이 지속되는 두통이나 다른 합병증을 유발시키는 경우와 접형동이나 주변 구조물의 종양이 의심되는 경우에도 수술적 접근이 필요하다[8]. 접형동 개방술은 내시경을 이용한 비내 접근법이 일반적이고, 대표적으로 중비갑개와 비중격사이로 직접 접근하는 방식(transnasal or transostial approach, 경비강 접근법)과 중비갑개 외측으로 사골동 절제술 후 상비도 및 접형사골함요(sphenoethmoidal recess)를 경유하여 접근하는 방법(transethmoidal approach, 경사골동 접근법)이 있다[16]. 경비강 접근법은 간편하고 직접적으로 접형동 자연공을 접근하는 방식으로 다른 구조물을 손상시키지 않을 수 있지만 술 후 접형동 개방공의 재폐쇄를 발생시킬 수 있다[16,18]. 증례 2의 경우에는 소아 환자로 성인보다 시야 확보가 어려웠고 비내시경이나 부비동 전산화 단층찰영으로 접형동 자연공을 확인할 수 없었다. 또한 술 후 접형동 개방공을 넓게 유지하여 감시(surveillance)하기에 용이한 경사골동 접근법을 사용하였다. 수술 후 출혈이나 중비갑개의 외측 전이 및 중비도 협착 등의 문제는 생기지 않았다.

두 증례를 통해 일반적인 진통제로 조절되지 않는 두통을 호소하는 소아를 평가할 때 급성 고립성 접형동염 의심이 필요하겠다. 신속한 진단 및 적절한 치료가 늦어질 경우 심각한 합병증을 유발할 수 있으므로 급성 고립성 접형동염이 의심될 경우 전산화단층찰영이나 자기공명영상촬영을 고려해야 함을 보고하고자 한다.

Acknowledgments

This work was supported by the Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF), funded by the Ministry of Education [grant number 2019R1C1C1002064 to YJJ].

Fig. 1.

Brain magnetic resonance image (MRI) shows the mucoperiosteal thickening in the mainly sphenoid sinus (arrow, A: T1-weighted axial view, B: T2-weighted axial view).

REFERENCES

2) Monti A, Farini M, Katsanoulas C. Acute isolated sphenoid sinusitis in a 4-year-old child: a rare case with an atypical presentation. Signa Vitae-A Journal In Intensive Care And Emergency Medicine 2008;3(1):51–4.

3) Caimmi D, Caimmi S, Labo E, Marseglia A, Pagella F, Castellazzi AM, et al. Acute isolated sphenoid sinusitis in children. Am J Rhinol Allergy 2011;25(6):e200–2.

4) Ishak NL, Subha ST, Abu Bakar S. Isolated sphenoid sinusitis: a big headache. Malays Fam Physician 2019;14(1):29–30.

5) Unlu HH, Aslan A, Goktan C, Egrilmez M. The intracranial complication of acute isolated sphenoid sinusitis. Auris Nasus Larynx 2002;29(1):69–71.

6) Scuderi AJ, Harnsberger HR, Boyer RS. Pneumatization of the paranasal sinuses: normal features of importance to the accurate interpretation of CT scans and MR images. AJR Am J Roentgenol 1993;160(5):1101–4.

7) Jang YJ, Kim SC. Pneumatization of the sphenoid sinus in children evaluated by magnetic resonance imaging. Am J Rhinol 2000;14(3):181–5.

8) Elden LM, Reinders ME, Kazahaya K, Tom LW. Management of isolated sphenoid sinus disease in children: a surgical perspective. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2011;75(12):1594–8.

9) Lahat E, Danieli J, Cohen H, Paret G, Barzilai A. Acute isolated sphenoid sinusitis in children. Pediatr Infect Dis J 1997;16(12):1180–2.

10) Jeong JH, Kim K, Cho SH, Kim KR. Sphenoid sinus barotrauma after scuba diving. Am J Otolaryngol 2012;33(4):477–80.

11) Vidic B. The postnatal development of the sphenoidal sinus and its spread into the dorsum sellae and posterior clinoid processes. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med 1968;104(1):177–83.

13) Dyer SR, Thottam PJ, Saraiya S, Haupert M. Acute sphenoid sinusitis leading to contralateral cavernous sinus thrombosis: a case report. J Laryngol Otol 2013;127(8):814–6.

14) Saitoh A, Beall B, Nizet V. Fulminant bacterial meningitis complicating sphenoid sinusitis. Pediatr Emerg Care 2003;19(6):415–7.

15) Marseglia GL, Pagella F, Licari A, Scaramuzza C, Marseglia A, Leone M, et al. Acute isolated sphenoid sinusitis in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006;70(12):2027–31.

16) Wang PP, Ge WT, Ni X, Tang LX, Zhang J, Yang XJ, et al. Endoscopic Treatment of Isolated Sphenoid Sinus Disease in Children. Ear Nose Throat J 2019;98(7):425–30.

-

METRICS

-

- 0 Crossref

- 0 Scopus

- 5,375 View

- 97 Download

- Related articles

-

A Case of Osteoma of the Ethmoid Sinus in Child 1996 May;3(1)

The Origin of the Headache of Sinusitis 1994 May;1(1)

Two Cases of Foreign Body in the Ethmoid Sinus 1994 November;1(2)

Lateral Sinus Thrombophlebitis Caused by Isolated Sphenoid Sinusitis1997 May;4(1)

A Case of Allergic Mucin Sphenoiditis without Fungus2000 November;7(2)

PDF Links

PDF Links PubReader

PubReader ePub Link

ePub Link Full text via DOI

Full text via DOI Download Citation

Download Citation Print

Print